Youtube

Tutorial- Overlapping Action (part 1 of 3)

Tutorial- Overlapping Action (part 2 of 3)

Tutorial- Overlapping Action (part 3 of 3)

The Animator's Survival Kit: 9. Overlapping Action and Weight

---------

Follow through and overlapping action (Wikipedia)

Arcs and Path of Action pt.1(blog: RedForty – Animated)

1931年になると、ディズニーのキャラクタたちは、ポーズのたびに動きを止めることから脱していた。キャラクタはポーズにあたる部分をスムーズに動き、「オーバーラップ・アクション」と呼ばれる流れるようなアクションを産み出した。(細馬宏通 氏のサイトより)

OVERLAPPING ACTION (Larry's Toon Institute)

11second club (動画)

フォロー・スルーとオーバーラッピング その1(サイト:大いなるメディア・アニメーション)

[オーバーラッピング・アクション](後追いの工夫)

アニメーションのいろいろな解説がしてあるサイト

2010年11月29日月曜日

2010年11月17日水曜日

Skyline: The Good, The Bad, And The Ugly: (VFX Soldier)

「The Good, The Bad & The Ugly」はクリントイーストウッド主演で有名な映画。

邦題は「続・夕陽のガンマン」

現代をそのまま訳すと「善玉、悪玉、卑劣漢」(参照:Wikipedia)

超有名な映画だが、タイトルは知らなくても、この音楽は知っているかもしれない。

さて、本題に入ることにします。

CG業界の裏を暴露する、お馴染みのブログ VFX Soldierでこのタイトルをまねたエントリ

「Skyline: The Good, The Bad, And The Ugly」が投稿されました。

内容は先日公開された低予算映画「Skyline」の批評です。

VFX Soldierらしく他では見られない映画製作、CGアーティストの立場に立った評価がされていたので少し訳してみました。、

-----以下翻訳--------

「Skyline: The Good, The Bad, And The Ugly」

The Good

あなたはストラウス兄弟を賞賛すべきでしょう。彼らは$10ミリオンというバジェットでロサンゼルスで撮影を行い、かつきちんとしたレートでLAのVFXアーティストの給料を支払ったのです。

それはすばらしいことで、われわれはこの成功を祝福すべきでしょう。

低予算のVFXのためにロサンゼルスの外へ行く必要があるという考えは、真実ではありません。

バトルフォーテラはロサンゼルスで、きちんとした支払いがなされたロサンゼルスのVFXアーティストによって作られたもう一つの低予算映画でした。

ストラウス兄弟は働き者で、VFXのための撮影に関して信じられないほどの技術的知識を持っており、彼らは自分たちの予算を効率的に使う事が出来ました。

(以下略)

The Bad

(訳注: 他の映画批評と同じく、映画としてはひどかったということが書かれているだけですので略します。)

The Ugly

Hydraulxで働いた多くの人たちが抱えたfxguideでの投稿で言及された深刻な問題について、VFXのコミュニティーでは知られている。

しかしながら、もしビジネスの業務における不法な行為をおおっぴらにしないなら、Hydraulxにはいかがわしい嫌疑がかけられていることを特筆すべきだろう。・・・特に:契約社員の雇用に関する誤った分類の仕方。残業代の支払いに関する州法の違反。雇用者義務の税金支払い不正回避。

私は以前、雇用者が支払う税金まで支払う義務のある契約社員として不正に分類されてHydraulxで働かされたアーティストから同じような話をたくさん聞きました。

(訳注:通常の雇用と独立契約者(契約社員)との違いの一つは税金の支払い方法にあります。

通常visaで雇用された場合は源泉徴収されますので多くの日本人には関係ないことですが理解を深めるために少し説明しておきます。

独立契約者の場合は、すべての税金を自己申告して支払う義務が発生します。

問題となるのはFICA税と呼ばれる税金です。。

支払うべき税金はいくつか種類があり、大きく分けて所得税とFICA税(ソーシャルセキュリティーとメディケア税を合わせた物)と呼ばれる税金を支払う必要があります。

源泉徴収の場合は、このFICA税が半額会社負担となりますが、独立契約者の場合は自分で全額支払う事になります。

これは以下のページの例ですと7.65%の負担増となります。

http://www.usfl.com/article.asp?id=39708

従って、はこの分を上乗せして契約しなくては生活が苦しくなることもあります。

Visaを必要としない現地の多くのアーティストは、この独立契約者の形態をとります。

会社側の負担が少ないので、小さなプロダクションではこの方法をとる所も多いです。

なぜこれが、ここで問題になっているのかはわかりませんが、面接時(契約時)に会社側が意図的にそれを明示せず、被雇用者は通常の源泉徴収だと思っているがいざ給料をもらうときに違うことに気がついたという事になると、このような事は起こりえるかもしれません。

雇用時に提示される金額が同じだと、契約社員にされてしまうとそれだけ手取りが減る事になりますから。

ただ、これ自体は違法ではないと想うのですが、ここでは詳細が書かれていないのでわかりません。

それに、普通は面接時に明確にしておくのと思いますから、もしそうだとしたら自業自得とも言えます。

おそらく、、ここでは何か違う事を指摘しているのかもしれません。)

彼らの大部分は、残業代をきちんと払われず、30日の義務期間をすぎてからでないと給料を受け取れません。

不快な事ですが、アーティストは働く必要があり、それらの違反を報告するのを恐れています。

もし、彼らが残業代をきちんと支払い、雇用形態を正しく分類したらSkylineのような映画はどれぐらいの値段になるのでしょうか?

私は、ストラウス兄弟が法律を守らなければならないとしたら、VFXショップをどこか別の場所へ引っ越すだろうと思います。

(訳注:現在、Hydraulxのオフィスはサンタモニカ市内にある。サンタモニカは一等地でもあり、家賃も高いので、節約するためには安い家賃の地域へ引っ越す必要があると言いたいのだと思います。)

私は、アーティストが残業代なしで働いているのに、潜在的に会計監査をうけるような状況に彼ら自身をおいているのは、アンフェアだと思います。

ストラウス兄弟は、ランボルギーニ、フェラーリ、ベントレーを乗り回し、プライベートジェットを持ち、$25000もの時計をつけ、パリスヒルトンのラスベガスのクラブでドン・ペリーニのショットをのみんでいるのです。

しかしながらこのモラルに関する話は、Steave Hulettが彼のブログで触れている事です。

正しいことも間違った事も、よい事も悪い事も、フェアなこともアンフェアな事もこの業界にはありません。あなたがそれを得られるかそうでないかです。

もしそれを得られたなら使えば良いし、そうでなければ、どうやれば手に入るかを見つけるのです。

------翻訳終わり-------

邦題は「続・夕陽のガンマン」

現代をそのまま訳すと「善玉、悪玉、卑劣漢」(参照:Wikipedia)

超有名な映画だが、タイトルは知らなくても、この音楽は知っているかもしれない。

さて、本題に入ることにします。

CG業界の裏を暴露する、お馴染みのブログ VFX Soldierでこのタイトルをまねたエントリ

「Skyline: The Good, The Bad, And The Ugly」が投稿されました。

内容は先日公開された低予算映画「Skyline」の批評です。

VFX Soldierらしく他では見られない映画製作、CGアーティストの立場に立った評価がされていたので少し訳してみました。、

-----以下翻訳--------

「Skyline: The Good, The Bad, And The Ugly」

The Good

あなたはストラウス兄弟を賞賛すべきでしょう。彼らは$10ミリオンというバジェットでロサンゼルスで撮影を行い、かつきちんとしたレートでLAのVFXアーティストの給料を支払ったのです。

それはすばらしいことで、われわれはこの成功を祝福すべきでしょう。

低予算のVFXのためにロサンゼルスの外へ行く必要があるという考えは、真実ではありません。

バトルフォーテラはロサンゼルスで、きちんとした支払いがなされたロサンゼルスのVFXアーティストによって作られたもう一つの低予算映画でした。

ストラウス兄弟は働き者で、VFXのための撮影に関して信じられないほどの技術的知識を持っており、彼らは自分たちの予算を効率的に使う事が出来ました。

(以下略)

The Bad

(訳注: 他の映画批評と同じく、映画としてはひどかったということが書かれているだけですので略します。)

The Ugly

Hydraulxで働いた多くの人たちが抱えたfxguideでの投稿で言及された深刻な問題について、VFXのコミュニティーでは知られている。

しかしながら、もしビジネスの業務における不法な行為をおおっぴらにしないなら、Hydraulxにはいかがわしい嫌疑がかけられていることを特筆すべきだろう。・・・特に:契約社員の雇用に関する誤った分類の仕方。残業代の支払いに関する州法の違反。雇用者義務の税金支払い不正回避。

私は以前、雇用者が支払う税金まで支払う義務のある契約社員として不正に分類されてHydraulxで働かされたアーティストから同じような話をたくさん聞きました。

(訳注:通常の雇用と独立契約者(契約社員)との違いの一つは税金の支払い方法にあります。

通常visaで雇用された場合は源泉徴収されますので多くの日本人には関係ないことですが理解を深めるために少し説明しておきます。

独立契約者の場合は、すべての税金を自己申告して支払う義務が発生します。

問題となるのはFICA税と呼ばれる税金です。。

支払うべき税金はいくつか種類があり、大きく分けて所得税とFICA税(ソーシャルセキュリティーとメディケア税を合わせた物)と呼ばれる税金を支払う必要があります。

源泉徴収の場合は、このFICA税が半額会社負担となりますが、独立契約者の場合は自分で全額支払う事になります。

これは以下のページの例ですと7.65%の負担増となります。

http://www.usfl.com/article.asp?id=39708

従って、はこの分を上乗せして契約しなくては生活が苦しくなることもあります。

Visaを必要としない現地の多くのアーティストは、この独立契約者の形態をとります。

会社側の負担が少ないので、小さなプロダクションではこの方法をとる所も多いです。

なぜこれが、ここで問題になっているのかはわかりませんが、面接時(契約時)に会社側が意図的にそれを明示せず、被雇用者は通常の源泉徴収だと思っているがいざ給料をもらうときに違うことに気がついたという事になると、このような事は起こりえるかもしれません。

雇用時に提示される金額が同じだと、契約社員にされてしまうとそれだけ手取りが減る事になりますから。

ただ、これ自体は違法ではないと想うのですが、ここでは詳細が書かれていないのでわかりません。

それに、普通は面接時に明確にしておくのと思いますから、もしそうだとしたら自業自得とも言えます。

おそらく、、ここでは何か違う事を指摘しているのかもしれません。)

彼らの大部分は、残業代をきちんと払われず、30日の義務期間をすぎてからでないと給料を受け取れません。

不快な事ですが、アーティストは働く必要があり、それらの違反を報告するのを恐れています。

もし、彼らが残業代をきちんと支払い、雇用形態を正しく分類したらSkylineのような映画はどれぐらいの値段になるのでしょうか?

私は、ストラウス兄弟が法律を守らなければならないとしたら、VFXショップをどこか別の場所へ引っ越すだろうと思います。

(訳注:現在、Hydraulxのオフィスはサンタモニカ市内にある。サンタモニカは一等地でもあり、家賃も高いので、節約するためには安い家賃の地域へ引っ越す必要があると言いたいのだと思います。)

私は、アーティストが残業代なしで働いているのに、潜在的に会計監査をうけるような状況に彼ら自身をおいているのは、アンフェアだと思います。

ストラウス兄弟は、ランボルギーニ、フェラーリ、ベントレーを乗り回し、プライベートジェットを持ち、$25000もの時計をつけ、パリスヒルトンのラスベガスのクラブでドン・ペリーニのショットをのみんでいるのです。

しかしながらこのモラルに関する話は、Steave Hulettが彼のブログで触れている事です。

正しいことも間違った事も、よい事も悪い事も、フェアなこともアンフェアな事もこの業界にはありません。あなたがそれを得られるかそうでないかです。

もしそれを得られたなら使えば良いし、そうでなければ、どうやれば手に入るかを見つけるのです。

------翻訳終わり-------

The Making of Tron (1982) : Youtube

The Making of Tron (1982) (1 of 9)

The Making of Tron (1982) (2 of 9)

The Making of Tron (1982) (3 of 9)

The Making of Tron (1982) (4 of 9)

The Making of Tron (1982) (5 of 9)

The Making of Tron (1982) (6 of 9)

The Making of Tron (1982) (7 of 9)

The Making of Tron (1982) (8 of 9)

The Making of Tron (1982) (9 of 9)

1982 - Tron - Trailer

Tron Legacy HD Trailer

TRON: LEGACY Official Trailer # 3

TRON: LEGACY - Daft Punk's "Derezzed"

Tron: Evolution Trailer - E3 2010

The Light Cycle Race

Best Scene From: Tron (1982)

The Making of Tron (1982) (2 of 9)

The Making of Tron (1982) (3 of 9)

The Making of Tron (1982) (4 of 9)

The Making of Tron (1982) (5 of 9)

The Making of Tron (1982) (6 of 9)

The Making of Tron (1982) (7 of 9)

The Making of Tron (1982) (8 of 9)

The Making of Tron (1982) (9 of 9)

1982 - Tron - Trailer

Tron Legacy HD Trailer

TRON: LEGACY Official Trailer # 3

TRON: LEGACY - Daft Punk's "Derezzed"

Tron: Evolution Trailer - E3 2010

The Light Cycle Race

Best Scene From: Tron (1982)

2010年11月10日水曜日

本「スタジオプロジェクトDynamics」への補足 (その16)

Pg76 ステップ5(ステップ5説明の真ん中あたり)

翻訳:「配置するだけで、値を大きくするとシミュレーションが速度が上がり、値を小さくすれば速度が下がります・・・」

原文:「Simply put, increasing the value causes the simulation to speed up, and decreasing it slows it down.」

「Put」を後の文章から分離して「配置する」と訳しているわけですが、これはput the valueと後の文章にかかっているのではないでしょうか。

なので意味としては「値を入力する」に含まれ、特に訳す必要はないように思います。

あと誤植(「が」が「速度」の前にある)もありますね。

意訳すると、

「値を大きくすればシミュレーション速度が上がり,値を小さくすれば速度が下がります」

「Simply」は「ただそれだけですよ~」みたいなニュアンスだと思います。

-------------

ステップ6

「・・・放出される煙は火の玉のように回転します。」とあります。

この「回転」は、「Roll」なのですが、ボールが地面を転がるのとはちょっとニュアンスが違います。

中心からわき出てくるような流れが周囲で渦となっているようなイメージです。

その証拠にここでは、「渦(Swirl)」を設定しています。

-------------

Pg79 ステップ11

翻訳:「Perlinノイズテクスチャは、時間を使用してフラクタルパターンを変化させます」

原文:「a Perlin noise texture that uses time to alter its fractal pattern.」

これはPerlinノイズテクスチャの説明ではなく、「スペース時間」の説明です。

正しくは以下の通りです。

「フラクタル・パターンを変化させるために時間を用いるパーリン・ノイズ・テクスチャーの一つです。」

時間が経過するに従いフラクタルパターンが変化します。

ようするに「テクスチャーのタイプ」のプルダウンには「パーリンノイズ」が二種類あります。

(参照:オンラインヘルプ「Fluid Shape」)

「パーリンノイズ」:通常のパーリンノイズ。3次元

「スペース時間」:パーリンノイズの4次元バージョン(時間が4番目の次元)

(パーリン(Perlin)ノイズについて補足:)

パーリンノイズの名称は開発者のKen Perlinの名前からとられています。

Ken Perlinのホームページ

Wikipedia:パーリンノイズ

参照:Making Noise by Ken Perlin

参照:パーリンノイズの幻想的なアニメーション

参照:世界で最も有名なノイズ「パーリンノイズ」とはなにか?

上記の参照ページにも出てくるように

パーリンノイズはフラクタルノイズでは有名な物で、プロシージャル・テクスチャーに使われる。

さてここでパーリンノイズを取り上げたのは、本のこのステップ以降に書いてある

「フラクタル・テクスチャー」と混同してしまいやすいからである。

以下の三つの言葉が示している意味の範疇は若干異なることを心にとめておいた方がよい。

パーリンノイズ:ノイズの一種

フラクタルノイズ:ノイズの一分類

フラクタル・テクスチャー:テクスチャーの一種

また、Mayaにはフラクタル(Fractal)という名称の2Dテクスチャーがあるのだが、一般名称の「フラクタル・テクスチャー」と分けて考える必要がある。

ステップ11のところに、フラクタルのテクスチャーを使ったことが無い人は2Dのノイズテクスチャーを試すように書いてある。

ここで言う「フラクタルのテクスチャー」とは、一般名称のフラクタル・テクスチャーのことであり、Mayaの「フラクタル」2Dテクスチャーを指しているわけではない.

ここでも「パーリンノイズ」の選択肢がある「ノイズ」2Dテクスチャーを使ったテスト方法が書かれています。

-------------

Pg80

翻訳:「これによってノイズのパターンをさらに拡げます。」

原文:「This spreads the noise patterns out further.」

以下のように訳した方がわかりやすいかもしれません。

「これはノイズのパターンをさらに拡げます。」

この文の直前に「周波数の比率」を3に設定しているのですが、

その設定が、ノイズのパターンを拡げることを説明しています。

ちなみに本に載っている図4.20と図4.21、図4.22の違いがわかりにくいので

もうすこし大きなサイズでレンダリングしてみました。

(画像をクリックすると大きなサイズで見れます)

-------------

ステップ13

じつは冒頭に省略されている部分があります。

原文:「The next Textures section,」

「次のテクスチャー・セクションは・・・」

まぁなくても問題はありませんが・・・。

翻訳:「配置するだけで、値を大きくするとシミュレーションが速度が上がり、値を小さくすれば速度が下がります・・・」

原文:「Simply put, increasing the value causes the simulation to speed up, and decreasing it slows it down.」

「Put」を後の文章から分離して「配置する」と訳しているわけですが、これはput the valueと後の文章にかかっているのではないでしょうか。

なので意味としては「値を入力する」に含まれ、特に訳す必要はないように思います。

あと誤植(「が」が「速度」の前にある)もありますね。

意訳すると、

「値を大きくすればシミュレーション速度が上がり,値を小さくすれば速度が下がります」

「Simply」は「ただそれだけですよ~」みたいなニュアンスだと思います。

-------------

ステップ6

「・・・放出される煙は火の玉のように回転します。」とあります。

この「回転」は、「Roll」なのですが、ボールが地面を転がるのとはちょっとニュアンスが違います。

中心からわき出てくるような流れが周囲で渦となっているようなイメージです。

その証拠にここでは、「渦(Swirl)」を設定しています。

-------------

Pg79 ステップ11

翻訳:「Perlinノイズテクスチャは、時間を使用してフラクタルパターンを変化させます」

原文:「a Perlin noise texture that uses time to alter its fractal pattern.」

これはPerlinノイズテクスチャの説明ではなく、「スペース時間」の説明です。

正しくは以下の通りです。

「フラクタル・パターンを変化させるために時間を用いるパーリン・ノイズ・テクスチャーの一つです。」

時間が経過するに従いフラクタルパターンが変化します。

ようするに「テクスチャーのタイプ」のプルダウンには「パーリンノイズ」が二種類あります。

(参照:オンラインヘルプ「Fluid Shape」)

「パーリンノイズ」:通常のパーリンノイズ。3次元

「スペース時間」:パーリンノイズの4次元バージョン(時間が4番目の次元)

(パーリン(Perlin)ノイズについて補足:)

パーリンノイズの名称は開発者のKen Perlinの名前からとられています。

Ken Perlinのホームページ

Wikipedia:パーリンノイズ

参照:Making Noise by Ken Perlin

参照:パーリンノイズの幻想的なアニメーション

参照:世界で最も有名なノイズ「パーリンノイズ」とはなにか?

上記の参照ページにも出てくるように

パーリンノイズはフラクタルノイズでは有名な物で、プロシージャル・テクスチャーに使われる。

さてここでパーリンノイズを取り上げたのは、本のこのステップ以降に書いてある

「フラクタル・テクスチャー」と混同してしまいやすいからである。

以下の三つの言葉が示している意味の範疇は若干異なることを心にとめておいた方がよい。

パーリンノイズ:ノイズの一種

フラクタルノイズ:ノイズの一分類

フラクタル・テクスチャー:テクスチャーの一種

また、Mayaにはフラクタル(Fractal)という名称の2Dテクスチャーがあるのだが、一般名称の「フラクタル・テクスチャー」と分けて考える必要がある。

ステップ11のところに、フラクタルのテクスチャーを使ったことが無い人は2Dのノイズテクスチャーを試すように書いてある。

ここで言う「フラクタルのテクスチャー」とは、一般名称のフラクタル・テクスチャーのことであり、Mayaの「フラクタル」2Dテクスチャーを指しているわけではない.

ここでも「パーリンノイズ」の選択肢がある「ノイズ」2Dテクスチャーを使ったテスト方法が書かれています。

-------------

Pg80

翻訳:「これによってノイズのパターンをさらに拡げます。」

原文:「This spreads the noise patterns out further.」

以下のように訳した方がわかりやすいかもしれません。

「これはノイズのパターンをさらに拡げます。」

この文の直前に「周波数の比率」を3に設定しているのですが、

その設定が、ノイズのパターンを拡げることを説明しています。

ちなみに本に載っている図4.20と図4.21、図4.22の違いがわかりにくいので

もうすこし大きなサイズでレンダリングしてみました。

(画像をクリックすると大きなサイズで見れます)

|

| 図4.20 デフォルト |

|

| 図4.21 周波数の比率3 |

|

| 図4.22 比率0.6 |

-------------

ステップ13

じつは冒頭に省略されている部分があります。

原文:「The next Textures section,」

「次のテクスチャー・セクションは・・・」

まぁなくても問題はありませんが・・・。

2010年11月9日火曜日

通訳さん募集 (VESのディレクター、Avatorのエフェクツ・スープとの昼食)

<<候補の方が見つかりましたので、この募集へのご応募はクローズさせていただきます。ご覧頂きありがとうございました。2010年11月10日>>

<通訳募集:>

11/22と11/23にLAエリアで通訳を出来る方をさがしています。

日本から来られるCG業界の方が、以下の方達とお食事をする予定なのですが、英語が完璧ではないので、聞き取れない言葉を説明してもらったり、英語での表現を助けるなどのサポートをしてくれる方を探しています。(会社を代表するようなビジネスに関わる物ではなく、知り合い同士があうような気軽な物です。本当は自分が行きたかったんですが仕事が忙しいので...。)

関係上、映画業界、Visual Effects系、CG用語に詳しい方だと助かります。

内容的にはPrevis関係(カメラ操作関係、モーキャプ関係、エフェクト関係、パイプライン関係)の言葉が多くなることが予想されます。

(応募者多数の場合は、業界用語に詳しい方を優先)

ただし、完璧でなくても結構です。

おそらく学生なら授業が聞き取れる程度、仕事をしている方なら英語でコミュニケーション出来る方なら大丈夫だと思います。

また都合上、二日できなければ一日だけでも可能です(応募者多数の場合は二日出来る人を優先)

<応募方法:>

以下のフォームの内容を①から③のいずれかの方法でお送りください。

①以下のTweetviteのコメント欄に残す

http://tweetvite.com/event/w1aq

②Twitterで@melonVFXにつぶやく

http://twitter.com/#!/melonVFX

③このブログの左側にあるメールフォームから投稿してください。

ご質問も、お気軽にどうぞ。

1)通訳可能レベル自己評価: 1-5

(1:単語程度-5:ほぼ問題なし)

2)専門用語の教養範囲:

例:(映画関係、ビジュアルエフェクツ関係、CG用語など)

3)業界関係者は実務経験年数

4)学生の場合は学部、専攻、学年

(報酬:)

基本的には食事代、交通費が必要な方は実費で。(場所によってはお迎えに上がります)

(スケジュールと来客の詳細:)

11/22 13:00 Rob Morgenroth氏と昼食

http://www.linkedin.com/in/robertmorgenroth

台湾にあったDouble Edge Digital(2004-2005)のCEOをつとめ、現在はVisual Effects SocietyのDirector of Development

VESはご存じの通り、ビジュアル・エフェクツのアカデミー賞「VESアワード」を主催する組織で、数多くのVESプロダクションやアーティストが所属しています。

参考:Double Edge Digitalの会社プロモはこちら

http://www.youtube.com/watch?v=lPTcs5062is

(って、自分が作ったショットが二つも入っているんですが...。この人の下請けでやってたのかw)

-------------

11/23 13:00 Nolan Martha氏(Lightstom Entertainment)と昼食

http://www.linkedin.com/in/nolanm

ご存じジェームスキャメロンのプロダクションLightstorm Entertainmentに2006年からDigital Effects Supervisorとして所属

Linkedinの情報によると、モーションキャプチャー、バーチャルカメラ、CGパイプライン開発とアバターの核になった技術に関係してきた方です。

2010年11月8日月曜日

2010年11月6日土曜日

MIMデザイン事務所の思い出 (その2)

今年の2月頃「MIMデザイン事務所の思い出」というエントリを書いたが、そのエントリに対して当時のMIMデザインを知るエバアンタレスさんよりコメントをいただいた。

懐かしさと共に、当時の状況を知る人とつながりが持てたことがとてもうれしくなり、しばしMIMデザインに関してググってみたところ、新たな情報をいくつか見つけた。

-------------

まず、みつけたのが高須孝氏のサイト「高須孝の手仕事BOOK」

このプロファイルのページで、社長の三村建治氏とのつながりが書かれている。

ここで得た情報は、三村氏にはお兄さんがいらっしゃることと、そこにはエバ カーズという会社とのつながりがあるということ。

エバ カーズについてはまったくいままで聞いたこともなかったが、バックグラウンドを見るとその筋では有名なところらしい。

確認を取ったわけではありませんが、今回コメントをくださったエバアンタレスさんのハンドル名の元になったのかも知れませんね。

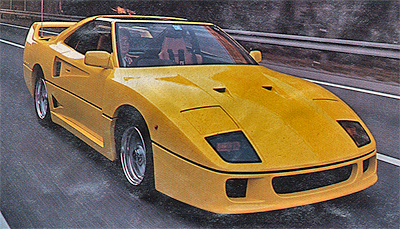

上記の高須孝氏のヒストリページに、MIMデザインでみたのゲーム筐体と、なんと私がMIMデザインで働いたときに作られていたMR2ベースのフェラーリF40の写真が!

さらに調べてみると、このMR2ベースのF40はEVA E20と言う名称だとわかった。

ここから検索して画像をいくつか見つけることができた。

MIMで働いていたときはガレージの一番奥にサーフェイスが吹かれただけのグレイの状態でおかれていた、ほぼ完成状態で、働き始めて数日後に型どり業者がきててきぱきとFRPで型どりをしていった。

FRPで型どりをするのに驚いたのもそうだが、できあがったクルマにここまでFRPを塗りたくるなど失敗がこわくてとてもまねできないと思った。

販売したのはエバのほうからで、当時これがMIMデザインの片隅でつくられていたのは、場所を貸していたか、片手間の協力だったのかもしれない。(ちなみにMIMデザインでは、当時、原寸スケールのコンセプトカーを作る作業があり、そちらがメインだった。)

その後のどうなったは知らず、外装パーツとして販売されたのだと思っていた。

そういえばクルマ雑誌で広告を見たかも知れないが、はっきりとは覚えていない。

今回見つけたいくつかのサイトを見るとコンプリートカーとして販売されたらしい。

横幅を少しつめたようなかわいらしいF40に仕上がっている。

生産台数2台で、完成度の高さ故にフェラーリ社から訴えられて型も潰されたという話も?

(これに関しては後ほど)

皮肉にも、本家F40よりも稀少なものになっている。

というのは、一台はこちら(abikobase)

そしてもう一台は、白兎さんという方が所有するこちら(HIGH-GEARed's)(2004年12月)

このサイトではこのクルマの細部に至る設計の良さが指摘されているが、エバという会社の由来や、開発に携わった人達を考えれば納得がいく。

-------------

しかしこの生産台数二台というのには少し疑問がある。

こちら(KOJI's Dialy)

これと同じクルマと思われるものが、

こことここにも

1989年(平成1年)の優秀賞ということなので、ちょうどMIMデザインをあきらめ、広島で就職した時期と一致する。あの後すぐに販売されたらしい。

ボディーにポリカーボネイトを使用してあったとは。当時としてはかなり贅沢。

それからもう一台の写真はこちら(Terra2 Import)

これらは、同一のクルマがペイントし直されただけの可能性もあるが少なくとも3台は存在していたように感じる。

とおもっていろいろ見ていたらサイト(公認仕様!?「EVA E20>フェラーリF40」 )にある書き込みが。

なるほど、3台製作されて1台は全損。納得です。

しかも訴えられたというのもデマっぽい。

結局は売れなかったので3台しか作られなかったという感じなのかも知れません。

どちらにしても稀少さにはかわりありません。

-------------

さて、三村建治氏、高須孝氏、そして三村氏のお兄さんである三村信昭氏は後に日本初のスーパーカー童夢-零を作り出すことになった。(三村建治氏はモノコックを設計)

いまは走れないらしいが、GT4でその走っている姿を見ることが出来る。

以下の動画は全く関係ないですが1970年のランチャー・ストラトス・ゼロ

当時からランチャはフェラーリのエンジンを使ってたんですね。

余談ですがもうストラスという名称はフェノメノン社が所有しておりランチャ社我使うことは出来ないんですよね。だからランチャ・ストラトスという名称のクルマはよほどのことがない限りもう作られることはないのかな。

童夢-零の生産台数は1台である。

参照HP: SUPERCAR NET「童夢」

有料動画だが、ニコニコチャンネルのMondo TVで

「幻のスーパーカー「童夢-零」を追え!!」という番組があるらしい。

この中に三村氏が登場するのかどうかわからないが一度見てみたい。

デイリーポータルZでもおもしろい記事があった。

デイリーポータルZ:「CFRPでドカヘルを作る@童夢」

そういえば、MIMデザインでも当時はまだ最先端で珍しかったカーボンファイバーを使って作業する部分もあった。

会社だからこんなのも大量に買えるのかなと思うぐらいたくさんあったので、「カーボンファイバーって聞いてたほど高くないのかもな~」 などと思ったりもした。

実は、童夢の製作に関わった所だからこそ、その価値をよくわかっており、当時からカーボンファイバーを普通に使っていたのかも知れない。

-------------

そして、三村建治氏に関して書かれたWikipediaのページも見つけることができた。

前回は、「建治」ではなく「健治」でさがしていたので見つけることが出来なかったらしい。

しかしデザイナー以外の経歴もすごい,1970年代に20代でプライベートF1チームを組織し、プライベートコントラクターが海外のF1レースに参加したのは2010年現在、そのマキF1チームのみだと言う。

マキF1当時のデザインに関してはこちらに少し触れれている。

参照:M.D.O.R.C.「マキF101」

エバアンタレスさんから、ノスタルジックヒーロー誌で、三村建治氏の連載がのっていると教えて頂いたが、こちらもレースに関する物のようだ。

ノスタルジックヒーロー 2010年 08月号「連載・日本レース史の断章 三村建治[前半]」

ノスタルジックヒーロー 2010年 10月号「連載 日本レース史の断章 三村建治[後半]」

今にして思えば、そのような環境で育った三村氏は、自分のような普通の環境で育った人間には理解不能な部分があり、把握できなかった。

なんというか型にはまらないというか、限界をもうけないというか。

自分で自分の発想を否定しないというか。

当時は親の価値観からぬけだせていなかった自分には、非常識的な人間とも思えた。

(別に人に迷惑をかけるとか、不快にするとかという意味ではない)

今でもうまく表現できないが、なにか思いついたことを大切にし、そのままストレートに表現しようとするために力を使える人という感じ。

反面、子供っぽい熱意をみせることもあった。作っている物に関する興味はまるで子供がプラモデルを作っているかのような印象だった。

クリエイターなら誰でもそうなんだろうが、田舎の工業デザイン科を卒業したばかりの自分には、今までに見たことがないタイプだった。

今思えば、少しの間だが、それを肌で感じて影響を受けた部分もあるように思う。

そして、彼のクリエイターとしての人間性のすばらしさと共に、自分の限界はなんて小さいのだろうと思う。足下にも及ばない。

懐かしさと共に、当時の状況を知る人とつながりが持てたことがとてもうれしくなり、しばしMIMデザインに関してググってみたところ、新たな情報をいくつか見つけた。

-------------

まず、みつけたのが高須孝氏のサイト「高須孝の手仕事BOOK」

このプロファイルのページで、社長の三村建治氏とのつながりが書かれている。

ここで得た情報は、三村氏にはお兄さんがいらっしゃることと、そこにはエバ カーズという会社とのつながりがあるということ。

エバ カーズについてはまったくいままで聞いたこともなかったが、バックグラウンドを見るとその筋では有名なところらしい。

確認を取ったわけではありませんが、今回コメントをくださったエバアンタレスさんのハンドル名の元になったのかも知れませんね。

上記の高須孝氏のヒストリページに、MIMデザインでみたのゲーム筐体と、なんと私がMIMデザインで働いたときに作られていたMR2ベースのフェラーリF40の写真が!

さらに調べてみると、このMR2ベースのF40はEVA E20と言う名称だとわかった。

ここから検索して画像をいくつか見つけることができた。

MIMで働いていたときはガレージの一番奥にサーフェイスが吹かれただけのグレイの状態でおかれていた、ほぼ完成状態で、働き始めて数日後に型どり業者がきててきぱきとFRPで型どりをしていった。

FRPで型どりをするのに驚いたのもそうだが、できあがったクルマにここまでFRPを塗りたくるなど失敗がこわくてとてもまねできないと思った。

販売したのはエバのほうからで、当時これがMIMデザインの片隅でつくられていたのは、場所を貸していたか、片手間の協力だったのかもしれない。(ちなみにMIMデザインでは、当時、原寸スケールのコンセプトカーを作る作業があり、そちらがメインだった。)

その後のどうなったは知らず、外装パーツとして販売されたのだと思っていた。

そういえばクルマ雑誌で広告を見たかも知れないが、はっきりとは覚えていない。

今回見つけたいくつかのサイトを見るとコンプリートカーとして販売されたらしい。

横幅を少しつめたようなかわいらしいF40に仕上がっている。

生産台数2台で、完成度の高さ故にフェラーリ社から訴えられて型も潰されたという話も?

(これに関しては後ほど)

皮肉にも、本家F40よりも稀少なものになっている。

というのは、一台はこちら(abikobase)

そしてもう一台は、白兎さんという方が所有するこちら(HIGH-GEARed's)(2004年12月)

このサイトではこのクルマの細部に至る設計の良さが指摘されているが、エバという会社の由来や、開発に携わった人達を考えれば納得がいく。

-------------

しかしこの生産台数二台というのには少し疑問がある。

こちら(KOJI's Dialy)

これと同じクルマと思われるものが、

こことここにも

1989年(平成1年)の優秀賞ということなので、ちょうどMIMデザインをあきらめ、広島で就職した時期と一致する。あの後すぐに販売されたらしい。

ボディーにポリカーボネイトを使用してあったとは。当時としてはかなり贅沢。

それからもう一台の写真はこちら(Terra2 Import)

これらは、同一のクルマがペイントし直されただけの可能性もあるが少なくとも3台は存在していたように感じる。

とおもっていろいろ見ていたらサイト(公認仕様!?「EVA E20>フェラーリF40」 )にある書き込みが。

なるほど、3台製作されて1台は全損。納得です。

しかも訴えられたというのもデマっぽい。

結局は売れなかったので3台しか作られなかったという感じなのかも知れません。

どちらにしても稀少さにはかわりありません。

-------------

さて、三村建治氏、高須孝氏、そして三村氏のお兄さんである三村信昭氏は後に日本初のスーパーカー童夢-零を作り出すことになった。(三村建治氏はモノコックを設計)

いまは走れないらしいが、GT4でその走っている姿を見ることが出来る。

以下の動画は全く関係ないですが1970年のランチャー・ストラトス・ゼロ

当時からランチャはフェラーリのエンジンを使ってたんですね。

余談ですがもうストラスという名称はフェノメノン社が所有しておりランチャ社我使うことは出来ないんですよね。だからランチャ・ストラトスという名称のクルマはよほどのことがない限りもう作られることはないのかな。

童夢-零の生産台数は1台である。

参照HP: SUPERCAR NET「童夢」

有料動画だが、ニコニコチャンネルのMondo TVで

「幻のスーパーカー「童夢-零」を追え!!」という番組があるらしい。

この中に三村氏が登場するのかどうかわからないが一度見てみたい。

デイリーポータルZでもおもしろい記事があった。

デイリーポータルZ:「CFRPでドカヘルを作る@童夢」

そういえば、MIMデザインでも当時はまだ最先端で珍しかったカーボンファイバーを使って作業する部分もあった。

会社だからこんなのも大量に買えるのかなと思うぐらいたくさんあったので、「カーボンファイバーって聞いてたほど高くないのかもな~」 などと思ったりもした。

実は、童夢の製作に関わった所だからこそ、その価値をよくわかっており、当時からカーボンファイバーを普通に使っていたのかも知れない。

-------------

そして、三村建治氏に関して書かれたWikipediaのページも見つけることができた。

前回は、「建治」ではなく「健治」でさがしていたので見つけることが出来なかったらしい。

しかしデザイナー以外の経歴もすごい,1970年代に20代でプライベートF1チームを組織し、プライベートコントラクターが海外のF1レースに参加したのは2010年現在、そのマキF1チームのみだと言う。

マキF1当時のデザインに関してはこちらに少し触れれている。

参照:M.D.O.R.C.「マキF101」

エバアンタレスさんから、ノスタルジックヒーロー誌で、三村建治氏の連載がのっていると教えて頂いたが、こちらもレースに関する物のようだ。

ノスタルジックヒーロー 2010年 08月号「連載・日本レース史の断章 三村建治[前半]」

ノスタルジックヒーロー 2010年 10月号「連載 日本レース史の断章 三村建治[後半]」

今にして思えば、そのような環境で育った三村氏は、自分のような普通の環境で育った人間には理解不能な部分があり、把握できなかった。

なんというか型にはまらないというか、限界をもうけないというか。

自分で自分の発想を否定しないというか。

当時は親の価値観からぬけだせていなかった自分には、非常識的な人間とも思えた。

(別に人に迷惑をかけるとか、不快にするとかという意味ではない)

今でもうまく表現できないが、なにか思いついたことを大切にし、そのままストレートに表現しようとするために力を使える人という感じ。

反面、子供っぽい熱意をみせることもあった。作っている物に関する興味はまるで子供がプラモデルを作っているかのような印象だった。

クリエイターなら誰でもそうなんだろうが、田舎の工業デザイン科を卒業したばかりの自分には、今までに見たことがないタイプだった。

今思えば、少しの間だが、それを肌で感じて影響を受けた部分もあるように思う。

そして、彼のクリエイターとしての人間性のすばらしさと共に、自分の限界はなんて小さいのだろうと思う。足下にも及ばない。

2010年11月2日火曜日

メモ:マルチ・パス・レンダリング

Tutorial: Multipass rendering in Maya and Mental Ray (CG Channel.com)

Mental rayのマルチパスレンダリング(pannnoki CG blog)

mayaのマルチパスレンダリング(mentalray) (K 遊輔 CG勉強中)

Mental rayのマルチパスレンダリング(pannnoki CG blog)

mayaのマルチパスレンダリング(mentalray) (K 遊輔 CG勉強中)

「流体」とは (お知らせ)

最初の「「流体」とは」のエントリを書いてから、もう10日近くがすぎてしまいましたが、決して忘れているわけでも、あきらめたわけでもありません。

実は「応力」を理解するのに思った以上に時間がかかっています。

説明が人によってまちまちで、なかなか統一した考えを導き出すことができないのが原因です。

いろいろな説明があり以下のような問題がありました。

1)専門用語など難しい言葉と数式で説明してある。

2)人によって使う言葉が違ったり意味が微妙に食い違っている。

読んでいるうちにますます混乱して、後戻りしたり、もっと簡潔な説明を探したりして、少しずつですが、混乱を徐々に解きほぐしています。

もう少しで、新しいエントリとしてまとめる事が出来そうですので、今しばらくお待ちください。

実は「応力」を理解するのに思った以上に時間がかかっています。

説明が人によってまちまちで、なかなか統一した考えを導き出すことができないのが原因です。

いろいろな説明があり以下のような問題がありました。

1)専門用語など難しい言葉と数式で説明してある。

2)人によって使う言葉が違ったり意味が微妙に食い違っている。

読んでいるうちにますます混乱して、後戻りしたり、もっと簡潔な説明を探したりして、少しずつですが、混乱を徐々に解きほぐしています。

もう少しで、新しいエントリとしてまとめる事が出来そうですので、今しばらくお待ちください。